Der Masterstudiengang in Public Health bietet ein breites Spektrum: Studierende lernen, die Gesundheit der Bevölkerung zu analysieren und die umweltbedingten und sozialen Faktoren zu erkennen, die Gesundheit und Wohlbefinden beeinflussen. Zudem erlernen sie die Entwicklung und Bewertung von Interventionen, die der Bevölkerung ein gesundes Leben ermöglichen sollen.

- Im ersten Semester stehen Grundlagen wie epidemiologische Methoden, Politiken und Praxis in Public Health und Forschungskompetenzen auf dem Stundenplan.

- Im zweiten Semester können sich die Studierenden spezialisieren und Wahlpflichtmodule belegen.

- Mit dem Pflichtpraktikum im dritten sowie der Masterarbeit im vierten Semester wenden die Studierenden ihre neu erworbenen Kompetenzen auf ein Thema ihrer Wahl an.

Das Programm ist gemäß den Richtlinien der Bologna-Reform aufgebaut. In vier Semestern werden 120 ECTS-Credits erworben. Alle zentralen Lehrangebote sind deutschsprachig, daneben gibt es Kursangebote in englischer Sprache.

Fakten auf einen Blick

- Abschlussgrad

- Master of Science (M.Sc.)

- Fachtyp

- Hauptfach

- Regelstudienzeit

- 4 Fachsemester

- Studienform

- Weiterführendes Studium mit berufsqualifizierendem Abschluss

- Studienbeginn

- Nur im Wintersemester

- Studiensprache

- Deutsch

- Fakultät

- Medizinische Fakultät

- ECTS

- 120

- Akkreditierung

- 01.10.2025-31.09.2033

- Beiträge

- Die Universität erhebt für das Studentenwerk München den Grundbeitrag sowie den Solidarbeitrag Semesterticket.

Nähere Informationen siehe Beiträge für das Studierendenwerk

Pflichtmodule

| Fachsemester | ECTS | Modul | |

|---|---|---|---|

| 1 | WiSe | 9 | Biometrie I |

| 1 | WiSe | 9 | Epidemiologie |

| 1 | WiSe | 12 | Public Health Kernkompetenzen |

| 2 | SoSe | 6 | Biometrie II |

| 2 | SoSe | - | Research Skills II |

| 3 | WiSe | 24 | Forschungspraktikum |

| 4 | SoSe | 30 | Masterarbeit |

Wahlpflichtmodule

| Fachsemester | ECTS | Modul | |

|---|---|---|---|

| 2 oder 4 | SoSe | 3 | Developing surveys and survey questionnaires |

| Belegung in jedem Semester möglich | 3 | Gesunde und nachhaltige Stadtentwicklung | |

| 2 oder 4 | SoSe | 6 | Gesundheitssystemforschung und Gesund-heitsökonomie I |

| 2 oder 4 | SoSe | 6 | Gesundheitssystemforschung und Gesund-heitsökonomie II |

| 2 oder 4 | SoSe | 9 | Global Public Health |

| 2 oder 4 | SoSe | 3 | MeMPE University 2.0 |

| Belegung in jedem Semester möglich | 3 | Planetary Health | |

| 2 oder 4 | SoSe | 12 | Prävention und Gesundheitsförderung |

| 1 oder 3 | WiSe | 3 | Public Health Nutrition |

| 2 oder 4 | SoSe | 3 | Public Mental Health |

| 2 oder 4 | SoSe | 6 | Qualitative Forschung in Public Health |

| 2 oder 4 | SoSe | 6 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften |

Moduldetails

Biometrie I

In diesem Modul werden Verfahren der in der Epidemiologie gebräuchlichen deskriptiven und konfirmatorischen Statistik vermittelt und praktische Übungen zu deren Anwendung durchgeführt.

LV Biometrie (Vorlesung)

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden das Verständnis der Skalenniveaus von Variablen und der Einsatz von deskriptiver und Statistik vermittelt, ein Überblick über Methoden und Sicherheit bei deren Anwendung gegeben sowie die Kompetenz bei Planung, Auswertung und Interpretation gefördert, in die multiple lineare Regression und die Modell-Problematik eingeführt, speziell das logistische und loglineare Modell sowie die Grundlagen und Anwendung von Survival-Analysen vermittelt.

LV Biometrie (Übung)

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden die erlernten theoretischen Grundlagen der Biometrie vertieft. Praktische Erfahrung bei der Anwendung statistischer Software (SAS, R) gesammelt, Fähigkeiten zur Interpretation und Kommunikation von statistischen Analysen vermittelt.

Biometrie II

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden die erlernten theoretischen Grundlagen der Biometrie vertieft. Praktische Erfahrung bei der Anwendung statistischer Software (SAS, R) gesammelt, Fähigkeiten zur Interpretation und Kommunikation von statistischen Analysen vermittelt.

In diesem Modul werden Kenntnisse zur Beschreibung relevanter Gesundheitsindikatoren, Gesundheitsrisiken, Durchführung und Bewertung epidemiologischer Studien vermittelt und praktische Übungen dazu durchgeführt.

Es werden grundlegende Prinzipien der Epidemiologie wie klinische Fragestellungen, Variablen, Gesundheitsoutcomes, Populationen und Stichproben dargestellt; Häufigkeiten und Effekte in der Epidemiologie, die entsprechenden Häufigkeits- und Effektmaße und Designs, um Häufigkeiten und Effekte zu untersuchen, vermittelt; systematische Fehlerquellen in epidemiologischen Studien untersucht und Konzepte der Kausalität dargestellt; Prinzipien der klinischen Epidemiologie, vor allem Diagnose, Prognose, Treatment, Outcome Forschung, dargestellt; Grundlagen systematischer Reviews und der Metaanalyse vermittelt; die Prinzipien von Deskription und Analyse eines epidemiologischen Datensatzes dargestellt; praktische Erfahrungen bei der Anwendung statistischer Software (SAS, R) vermittelt.

Es werden Akteure, Institutionen, Instrumente, Aufgaben und Herausforderungen im Bereich Public Health vorgestellt und aufgezeigt, Schlüsselkompetenzen vermittelt, die sowohl für Projektmanagement, persönliche und berufliche Weiterentwicklung als auch für Forschung und Veröffentlichung von Forschungsergebnissen wichtig sind. Es werden Medizinische Grundlagen zu den häufigsten Public Health relevanten Erkrankungen vermittelt.

LV Medizinische Grundlagen

Im Rahmen dieser Veranstaltung erfolgt eine Einführung in die Thematik und der medizinischen Terminologie. Es werden Grundlagen der Immunologie und weiteren bedeutenden Erkrankungen vorgestellt (Stoffwechselerkrankungen, Herzkreislauferkrankungen, Infektionskrankheiten, Erkrankungen der Atemwege, degenerative Erkrankungen, Tumorerkrankungen sowie Mental health (psychische Erkrankungen) und Krankheiten des neurologischen Formenkreises), Prinzipien der klinischen Epidemiologie, vor allem Diagnose, Prognose, Treatment, Outcome Forschung, dargestellt und Grundlagen systematischer Reviews und der Metaanalyse vermittelt.

LV Praxis und Politiken in Public Health

Im Rahmen dieser Lehrveranstaltung werden die Entwicklung und Geschichte der öffentlichen Gesundheit (old and new public health) aufgezeigt, die Aufgabenfelder und die Interdisziplinarität von Public Health an Projektbeispielen dargestellt, Gesundheitsdefinitionen und Gesundheitsdeterminanten erklärt und Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden exemplarisch vorgestellt, globale Ansätze von Public Health aufgezeigt und spezielle Themenbereiche wie z.B. Kultur, Migration, Geschlecht, Ethik und Gesundheit dargestellt und aktuelle Probleme diskutiert.

LV Kompetenzentwicklung/ Basic Skills Development

Im ersten Themenblock werden Schlüsselkompetenzen vermittelt, die für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung wichtig sind.

Im zweiten Themenblock werden Schlüsselkompetenzen vermittelt, die für Planung, Durchführung und Veröffentlichung von Forschungsprojekten wichtig sind und ggfs. an aktuelle Entwicklungen und Erkenntnisse angepasst werden.

LV Research Skills I

Der Kurs vermittelt Schlüsselkompetenzen, die für die Forschung und die Verbreitung/Publikation von Forschungsergebnissen benötigt werden und wird an aktuelle Entwicklungen angepasst. (z.B. Literaturrecherche, Erstellung von Projektprotokollen (GEP oder GCP); vom Projektprotokoll bis zum Forschungsantrag, z.B. Förderungen / Anträge BMBF, DFG, EU; Ethikkommission, Datenschutz usw.; Verfassen von Publikationen; Präsentation und Verbreitung; Risikokommunikation).

Es werden unterschiedliche Methoden und Konzepte vertieft bzw. neue Methoden, die bisher nicht gelehrt wurden, besprochen. Zu den gelehrte Themengebieten gehören unter anderem Literaturrecherche, Durchführung systematische Reviews, partizipative Methoden und natürliche Experimente.

Der interaktive Kurs soll Studierenden das Basiswissen und die Kompetenz vermitteln Prinzipien der Konzeptionierung und des Entwerfens einer Studie und Studienfragen im Public Health Bereich zu erlenen und diese anzuwenden. Der Kurs fokussiert auf der Vermittlung von Wissen zur Studiengröße, Studientypen (online, paper-based, CAPI), unterschiedlichen Frage- und Antwortkategorien und Fragebögen (Standartisierte Fragebögen, Patienten-berichtete Ergebnisse, Selbstentworfene Fragebögen).

Dieser vhb Classic-Kurs soll eine Einführung in die Umsetzungsmöglichkeiten gesunder und nachhaltiger Stadtentwicklung und deren Folgen geben, sowie konkrete Handlungsansätze aufzeigen.

Gesundheitsökonomie I

In diesem Modul werden die Eigenschaften des deutschen und europäischer Gesundheitssysteme im Vergleich dargestellt, Entwicklungen in der Gesundheitspolitik aufgezeigt, Theorien und Methodik der Gesundheitsökonomie vermittelt.

LV Gesundheitökonomie

Die Studierenden werden in die Modellbildung in der Ökonomie und in methodische Grundprinzipien der ökonomischen Analyse eingeführt. Die für die explikative ökonomische Analyse des Gesundheitssystems relevanten Elemente der ökonomischen Theorie werden vorgestellt. Grundlagen der normativen ökonomischen Analyse des Gesundheitssystems werden vermittelt. Anwendungen ökonomischer Analyseprinzipien und Theorien auf das Gesundheitssystem werden an einfachen Fragestellungen und Problemen werden erläutert. Möglichkeiten und Grenzen der Steuerung von Gesundheitsversorgung und Krankenversicherung über den Marktmechanismus werden untersucht. Über Ziele und Instrumente der Wettbewerbspolitik und der Regulierung im Gesundheitswesen wird ein Überblick gegeben.

LV Gesundheitssystemforschung

Die Studierenden erhalten eine umfassende Einführung in konzeptionelle und methodische Fragen der Gesundheitssystemanalyse. Die Lehrveranstaltung vermittelt Basiswissen zu Aufbau und Organisation der Gesundheitssysteme Deutschlands und ausgewählter europäischer Länder. Reformbedarf und Reformstrategien zur Finanzierung und zur Leistungserbringung des Gesundheitswesens werden international vergleichend dargestellt und kritisch diskutiert. Konzepte und Indikatoren der Bevölkerungsgesundheit, der Erfolgsmessung und der vergleichenden Bewertung von Gesundheitssystemen werden behandelt. Kenntnisse von Theorien und Instrumenten des Qualitätsmanagements der Gesundheitsversorgung auf System- und auf institutioneller Ebene werden vermittelt.

Gesundheitsökonomie II

LV Methodik und Anwendungen der ökonomischen Evaluation

Die Lehrveranstaltung vermittelt eine umfassende Einführung in die Grundlagen der ökonomischen Evaluation medizinischer Interventionen, bei der die methodischen Konzepte vorgestellt und anhand von konkreten Literaturbeispielen kritisch diskutiert werden. Eine Systematik unterschiedlicher Analyseformen, Studientypen und Daten wird gegeben und dient als Grundlage zur Beurteilung der Eignung verschiedener möglicher Vorgehensweisen. Die Unterscheidung von Kostentypen und die Vermittlung von Methoden der Kostenmessung helfen den Studierenden, die Angemessenheit praktischer Lösungen zu beurteilen. Die grundlegenden statistischen Verfahren zur Auswertung von Kostendaten und zur Darstellung der Ergebnisse von empirischen Kosten-Effektivitätsstudien werden vermittelt. Das QALY-Konzept als Basis der Kosten-Nutzwert-Analyse wird in seinen theoretischen Annahmen und bzgl. der praktischen Umsetzung dargestellt und kritisch diskutiert. Neuere methodische Ansätze und aktuelle Diskussionen zur ökonomischen Evaluation, etwa zur Diskontierung, zur monetären Bewertung von Gesundheitseffekten und zur Verteilungsgerechtigkeit, werden vermittelt. Die Studierenden erhalten eine Einführung in die entscheidungsanalytische Modellierung und die Bedeutung der Sensitivitätsanalyse, die in einer weiterführenden Lehrveranstaltung vertieft und praktisch ergänzt wird.

LV Klinische und gesundheitsökonomische Entscheidungsanalyse

Aufbauend auf den Inhalten der Lehrveranstaltungen zur gesundheitsökonomischen Evaluation erfolgt eine Einführung in Grundbegriffe, Konzepte und Prinzipien der Entscheidungsanalyse. Anhand praktischer Beispiele und Übungen werden grundlegende Analyseansätze, wie Basisfall- und Sensitivitätsanalysen, sowie die Analysetechniken der Entscheidungsbäume und der Markov-Modelle vermittelt. Die fortgeschritteneren Einheiten erweitern das Methodenrepertoire über Monte-Carlo-Simulationen (einschließlich probabilistischer Sensitivitätsanalyse) bis zur Value-of-Information-Analyse. Die Studientypen der Kosten-Effektivitäts- und Kosten-Nutzwert-Analyse werden dargestellt und angewandt. Ergänzend dazu werden die Anwendungsbereiche der Evaluation von diagnostischen Tests bzw. Screening-Verfahren und Verfahren zur Ressourceallokation im Gesundheitswesen erläutert und diskutiert. Ein Überblick über Richtlinien und methodischen Empfehlungen leitet über zur kritischen Bewertung von entscheidungsanalytischen Modellen und Publikationen. Neben ethischen Aspekten der Entscheidungsfindung werden Stärken und Limitationen der Entscheidungsanalyse kritisch diskutiert.

Die Lehrveranstaltung Global public health situation widmet sich gesundheitlichen Unterschieden zwischen Weltregionen und deren Entwicklung im Zeitverlauf und führt Infektionskrankheiten von besonderer globaler Relevanz ein. Sie befasst sich mit Evidenzbasierung und weiteren grundlegenden Konzepten von Global Public Health.

Die Lehrveranstaltung Public health policies in a globalised world gibt einen Überblick über politische und programmatische Ansätze zur Verbesserung globaler Gesundheit, und deren Verankerung in unterschiedlichen Institutionen. Sie betrachtet rechtlich bindende Ansätze der globalen Gesundheitspolitik, Maßnahmen im Bereich Umwelt und Gesundheit, humanitäre Unterstützung und Entwicklungshilfe sowie Pandemic Response. Sie vermittelt außerdem Herausforderungen bei der Umsetzung von Maßnahmen in Gesundheitssystemen des globalen Südens.

Schwerpunkte dieses interprofessionellen und praxisorientierten Seminars sind die Konzeption und Entwicklung eines Projektes im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention – von der ersten Projektidee bis zur konkreten Durchführungsplanung.

Der Kurs gibt eine Einführung in das komplexe Forschungs- und Anwendungsfeld der planetaren Gesundheit (Planetary Health) und stellt die Rolle von veränderten globalen Verhältnissen und deren Bedeutung für Prävention, Krankheit, Therapie und Epidemiologie im Rahmen interdisziplinärer und ganzheitlicher Ansätze vor. Das Modul gliedert sich in folgende Themen:

1. Einführung in das Thema Planetary Health

2. Gesundheitsrelevante Einflüsse der atmosphärischen Umwelt

3. Biodiversitätskrise

4. Klimawandelbedingtes Ausbreitungspotential von Krankheitsvektoren und emerging infectious diseases

5. Health Co-Benefits

6. Planetare Ernährung

7. Mentale Gesundheit

8. Kommunale, nationale und internationale Anpassungspläne

9. Klimafreundlicher Gesundheitssektor

10. Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren

11. Wissen und Kompetenzen zur Umsetzung von Transformationsprozessen

12. Vom Wissen ins Handeln: Transformationsbeispiele zur Förderung von Planetary Health

In diesem Modul werden Konzepte und Fragestellungen des Bereichs „Umwelt und Gesundheit“ mit den wesentlichen Umweltexpositionen und ausgewählte Erkrankungen mit Umweltbelastung dargestellt, die Entwicklung der Konzepte in Prävention und Gesundheitsförderung aufgezeigt und aktuelle Fragestellungen kritisch diskutiert, Präventivmedizinische Anwendungsfelder dargestellt und praktische Aspekte der Gesundheitsförderung und Prävention behandelt, wie z.B. Planung, Umsetzung und Evaluation von Gesundheitsförderungs- und Präventionsprogrammen.

LV Umwelt und Gesundheit

Im Rahmen dieser Lehrveranstaltung werden Konzepte und Fragestellungen des Themenfelds "Umwelt und Gesundheit" aufgezeigt, Grundlagen der Umwelttoxikologie, Umweltepidemiologie, Expositions- und Risikoabschätzung vorgestellt und Wissen zu wesentlichen Umweltexpositionen sowie zu verschiedenen Bereichen umweltbezogener Gesundheit vermittelt.

LV Konzepte und Entwicklungen in Prävention und Gesundheitsförderung

Historische Entwicklungen der Bereiche Prävention und Gesundheitsförderung (im nationalen und internationalen Kontext) werden dargestellt. Unterschiede und Überschneidungen der Bereiche Prävention und Gesundheitsförderung werden diskutiert. Internationale Programme, wie z.B. das „Global Programme on Health Promotion Effectiveness“ werden vorgestellt. Schritte der Projektplanung (Bedarfserhebung, Datenquellen, Prioritäten und Ziel setzen) werden eingeführt.

Theorien der Gesundheitsförderung (wie z.B. community organisation theory, organisational change theory, preceed-procede, social marketing) werden beschrieben und diskutiert. Das Qualitätsmanagement bei Gesundheitsförderungsprojekten wird eingeführt.

LV Präventivmedizin

Es werden Präventionsziele in verschiedenen Alterstufen an Beispielen erläutert, Indikatoren für eine effektive Prävention in verschiedenen Altersstufen illustriert und Nachhaltigkeit von Präventionsmaßnahmen diskutiert.

LV Praxis der Prävention und Gesundheitsförderung: Interventionen, Strategien und Qualitätsmanagement

Es werden Planung, Umsetzung und Qualitätssicherung von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung thematisiert, ein Überblick über nationale Strukturen und Settings für Prävention und Gesundheitsförderung gegeben, Kompetenzen zur eigenständigen Konzeption und Evaluation von Interventionen in verschiedenen Settings und zu verschiedenen Gesundheitsthemen vermittelt.

Der Kurs vermittelt eine Übersicht über den Themenkomplex Ernährung, Gesundheit und Nachhaltigkeit aus Perspektive der öffentlichen Gesundheit (Public Health). Ernährung zählt zu den wichtigsten veränderbaren Einflussfaktoren auf die menschliche Gesundheit. Trotz großer Fortschritte bei der Bekämpfung von Hunger und Unterernährung ist weiterhin ein substantieller Teil der Weltbevölkerung unter-, fehl- oder überernährt. Weltweit waren im Jahr 2020 mehr als 800 Millionen Menschen chronisch unterernährt, während fast ein Drittel der Weltbevölkerung Übergewicht hat. Zugleich ist die Lebensmittelproduktion einschließlich der Landwirtschaft eine bedeutende Antriebskraft hinter Prozessen des globalen Wandels wie dem Klimawandel, dem Biodiversitäts- und Habitatverlust, der Landdegradierung und Entwaldung. Diese Prozesse stellen die globale Ernährungssicherheit vor neue Herausforderungen. Der vorliegende Kurs vermittelt grundlegende Konzepte, Methoden, Zusammenhänge und Fakten, um diese Herausfor-derungen einzuordnen, zu verstehen und zu adressieren. Der Fokus liegt hierbei auf Design, Implementierung und Evaluierung von politischen Maßnahmen auf Bevölkerungsebene.

Kursthemen:

- Ernährung und Gesundheit – Grundlagen der Public Health Nutrition

- Die globale Ernährungstransition

- Ernährung und Nachhaltigkeit – das Ernährungssystem und die planetaren Belastungsgrenzen

- Unter-, Mangel-, Fehl- und Überernährung im globalen Süden: Der Double Burden of Malnutrition

- Soziale, politische und kommerzielle Determinanten von Ernährung

- Ableitung lebensmittelbezogener Ernährungsempfehlungen

- Politikmaßnahmen für die Förderung gesunder und nachhaltiger Ernährungsweisen

- Methoden zur Evaluation von Politikmaßnahmen

- Aktuelle Themen der Public Health Nutrition in Forschung, Politik und Praxis

Prinzipien und Werkzeuge im Bereich Public Mental Health werden in einem fallbasierten Seminar vermittelt, diskutiert und angewendet. Inhalte umfassen Public Mental Health Epidemiologie / Datenquellen, Ätiologie / soziale Determinanten, Managementkonzepte, Tools und Best Practice Beispiele.

Grundlagen qualitativer Forschung, die in Public Health und der Versorgungsforschung zur Anwendung kommen, werden in dem Forschungspraxisprojekt im blended-learning Format vermittelt.

In diesem Modul werden:

- Hintergründe der Sozialepidemiologie aufgezeigt und aktuelle Fragestellungen kritisch diskutiert.

- Fähigkeiten vermittelt, um sozialepidemiologische Studien zu planen und durchzuführen.

- Gesundheitspsychologische Theorien vermittelt und Anwendungsbeispiele dargestellt.

LV Sozialepidemiologie

Im Rahmen des Moduls werden soziale Determinanten der Gesundheit dargestellt und diskutiert. Es werden Datenerhebungsmethoden der sozialen Determinanten der Gesundheit und Messmethoden der Lebensqualität vorgestellt, und qualitative Forschungsmethoden vermittelt. Die Studierenden entwerfen ein Forschungsdesign zu einer sozialepidemiologischen Fragestellung. Durch die Darstellung aktueller sozialepidemiologischer Themen werden der Bezug zur Praxis und die Relevanz für die Politik dargestellt. Ausserdem werden diverse sozialepidemiologische Themen, wie z.B. Indexbildung, Deprivation Scores, Social Support, Job Strain / Gratifikationskrise dargestellt und diskutiert.

LV Gesundheitspsychologie und Verhaltensepidemiologie

Folgende Themen werden vorgestellt und diskutiert:

- zentrale Klassifikationen und Dimensionen gesundheitsbezogener Interventionen

- zentrale gesundheitspsychologische Theorien des Gesundheitsverhaltens anhand epidemiologisch bedeutsamer Verhaltensbereiche, wie Rauchen, Alkoholkonsum, Bewegung, Ernährung, Versorgungsinanspruchnahme

- die Rolle von Gewohnheiten für Verhalten(sänderungen)

- Grundlagen der Verhaltensepidemiologie

- Methoden der Verhaltensepidemiologie

- Gesundheitsförderung, Empowerment und Ansätze der Integration von Gesundheitspsychologie und Public Health

P = Pflichtmodul; WP = Wahlpflichtmodul; LV = Lehrveranstaltung

Forschungspraktikum

Im dritten Semester ist ein Pflichtpraktikum (24 ECTS) von mindestens 18 Wochen vorgesehen. Das Praktikum soll einen konkreten Einblick in die Tätigkeitsfelder von Public Health geben. Studierende lernen verschiedene Institutionen des Fachgebiets kennen, werden aktiv in deren Arbeitsabläufe (Feldarbeit, konzeptionelle Aufgaben, Datenerhebung etc.) und Projekte eingebunden und bearbeiten umschriebene Themenfelder.

Im Rahmen einer jährlich stattfindenen Praktikums - und Masterarbeitsbörse stellen kooperierende Foschungseinrichtungen und Institutionen freie Plätze für Praktika und Masterarbeiten den Studierenden des zweiten Semesters vor. Hierbei gibt es die Möglichkeit zum direkten Austausch mit den vorstellenden Personen. Wenn sich Studierende selbstständig einen Praktikumsplatz suchen, wird dies ebenfalls gefördert und unterstützt.

Es besteht die Möglichkeit das Praktikum an in- oder ausländischen Institutionen (z.B. Pettenkofer School of Public Health, Helmholtz Zentrum, LGL, OECD, WHO etc.) zu absolvieren. Der/die Studierende ist für die Finanzierung selbst zuständig.

Masterarbeit

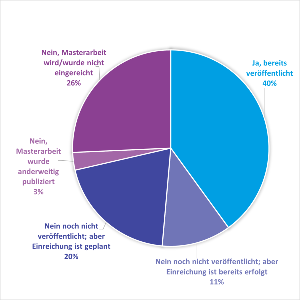

Quelle: Masterstudiengang Public Health Alumni Befragung 2023 mit 88 Rückmeldungen | © Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung, Ludwig-Maximilians-Universität München

Im vierten Semester wird über einen Zeitraum von vier Monaten die Masterarbeit (21 ECTS) verfasst und anschließend bei der Disputation (3 ECTS) mündlich vorgestellt. Die Studierenden werden durch das Kolloquium (6 ECTS) bei dem Verfassen der Masterarbeit begleitet.

Viele Studierende schreiben ihre Masterarbeit in der Einrichtung, in der sie ihr Praktikum absolviert haben. Das gibt ihnen die Gelegenheit, bis zu einem Jahr lang an einem wissenschaftlichen Thema ihrer Wahl zu arbeiten.

Die Masterarbeit soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, ein Problem aus ihrem oder seinem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

Laut der Public Health Alumni Befragung aus 2023, haben 40 % der Studierenden ihre Masterarbeit in einer wissenschaftlichen peer-reviewed Zeitschrift veröffentlicht.

Prüfungs- und Studienordnung

- Satzung zur Änderung der Prüfungs- und Studienordnung der Ludwig-Maximilians-Universität München für den Masterstudiengang Public Health (2011) vom 29. September 2016 (PDF, 21 KB)

- Prüfungs- und Studienordnung der Ludwig-Maximilians-Universität München für den Masterstudiengang Public Health vom 28. November 2011 (PDF, 148 KB)

- Prüfungs- und Studienordnung der Ludwig-Maximilians-Universität München für den Masterstudiengang Public Health vom 4. August 2008 (PDF, 144 KB)